在科學研究與工業應用的微觀世界里,有一種設備正悄然改變著人們對材料行為的理解和認知——它就是熱臺顯微鏡。這一融合了精密溫控與高分辨率成像技術的創新工具,成功實現了“動態觀察+精準控溫”的雙重突破,為多個領域的研究開辟了新視野。

熱臺顯微鏡的核心在于其溫度控制系統。不同于傳統光學儀器只能靜態展示樣本形態,該系統通過加熱、冷卻及恒溫維持機制,能夠將樣本置于從超低溫到高溫的廣泛區間內進行調控。無論是模擬不同環境下的材料性能變化,還是追蹤生物樣本在不同溫度下的生理反應,都能通過這套系統實現穩定且可重復的溫度環境搭建。這種跨越寬溫域的控制能力,使得研究人員得以突破以往實驗條件的局限,探索更多未知領域。

當溫度調節與顯微鏡的高清晰成像功能相結合時,便誕生的動態觀測體驗。例如,在材料科學領域,科學家可以清晰觀察到金屬相變過程中晶格結構的重組;而在生命科學實驗中,則能記錄細胞組織隨溫度升降產生的形態學響應。這種即時性的視覺反饋,讓原本抽象的理論模型有了直觀的驗證途徑。

實現如此精細的操作并非易事。熱臺內部采用多層隔熱設計和高效導熱材料,配合智能算法控制的PID調節系統,確保溫度波動被控制在較小范圍內。同時,設備還配備有快速響應的溫度傳感器陣列,能夠實時監測并校正微小偏差,保證實驗數據的可靠性。正是這些看似微不足道的技術細節,構筑起了設備的性能基礎。

在實際應用中,該設備的跨界特性尤為突出。材料學家利用它研究新型合金的熱穩定性,制藥行業借助其觀察藥物結晶過程,地質學家則用它還原巖石形成時的高溫高壓條件。甚至在文物保護領域,技術人員也能通過控制微環境濕度與溫度的組合,制定更科學的修復方案。這種多學科適用性,源于其對溫度變量的高度可控性和觀測維度的全面性。

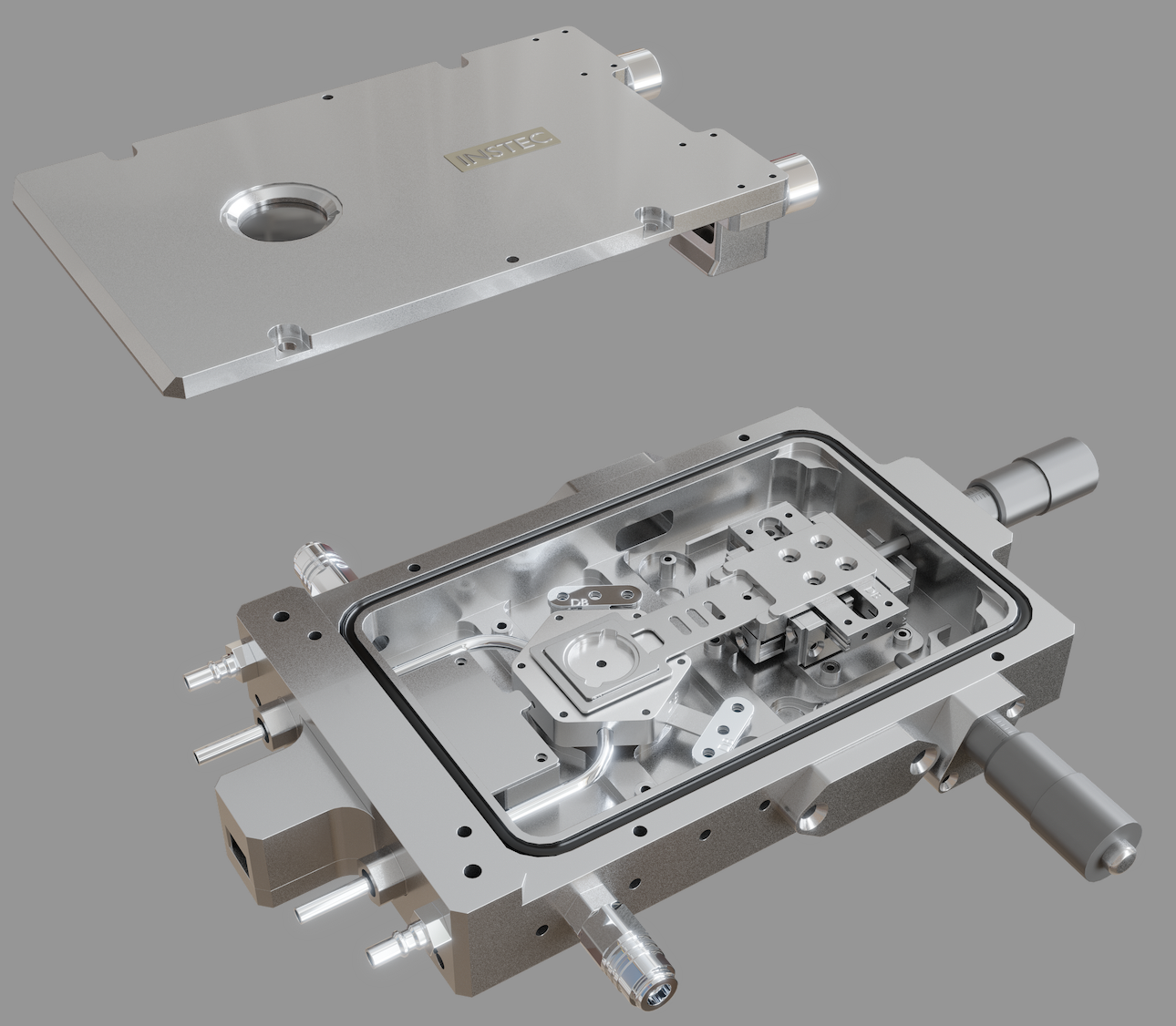

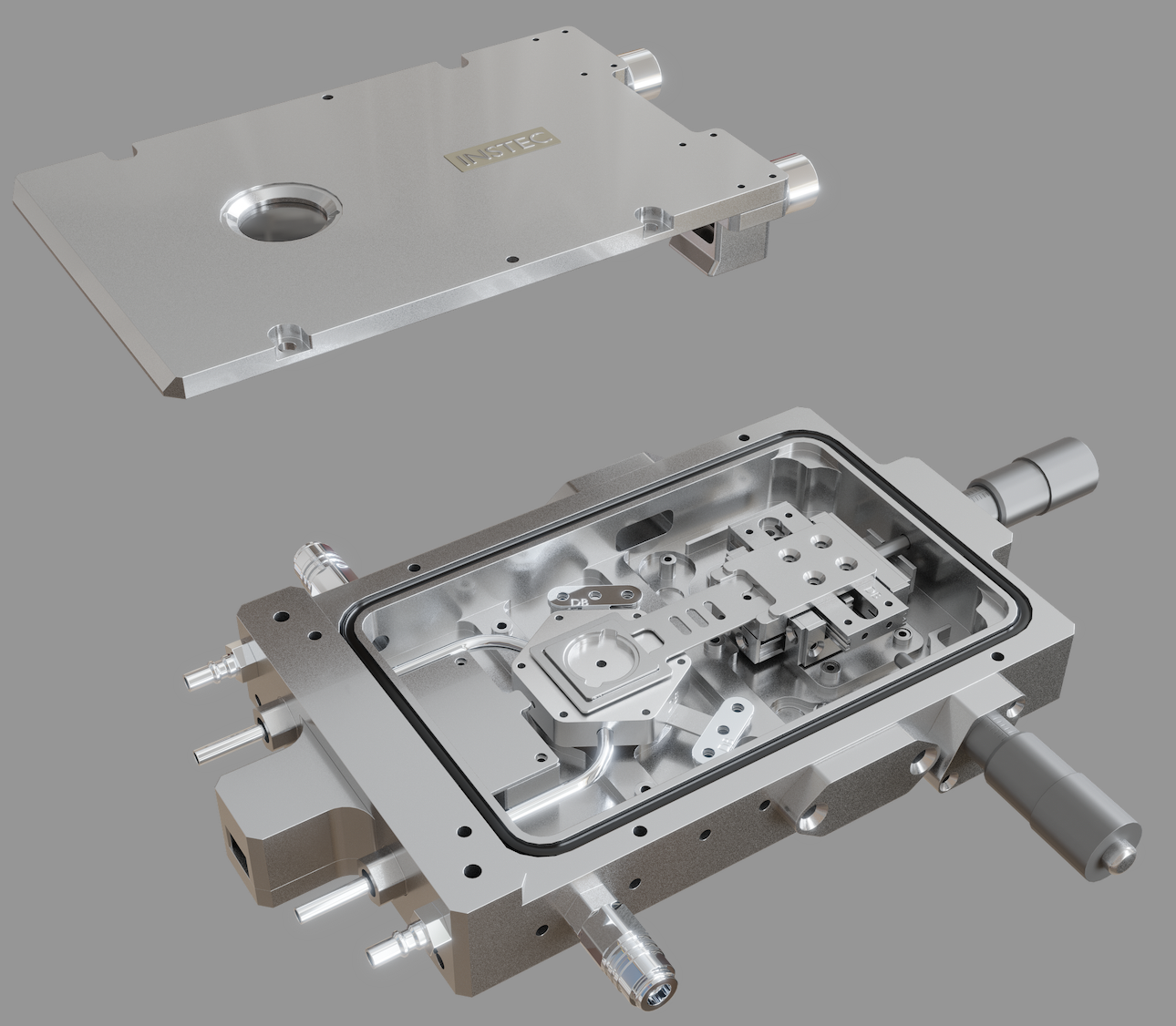

隨著技術迭代升級,現代熱臺顯微鏡已發展出模塊化設計思路。用戶可根據需求選配振動隔離裝置、氣體氛圍控制系統或原位拉伸測試配件,進一步提升實驗系統的復雜程度與功能性。這種開放性的架構設計,既滿足了基礎研究的探索需求,也為產業化應用提供了靈活的解決方案。

值得關注的是,該設備的普及正在推動科研范式的轉變。過去依賴離線采樣分析的研究模式逐漸轉向原位在線觀測,使得實驗結果更具時空連續性和因果關聯性。特別是在催化反應機理研究、高分子材料加工工藝優化等方面,實時動態數據的獲取顯著縮短了研發周期,降低了試錯成本。

從實驗室到生產線,從基礎研究發現到工程技術改進,熱臺顯微鏡以其雙重優勢持續拓展著人類的認知邊界。它不僅是微觀世界的“時光機”,更是連接理論與實踐的橋梁,讓科學研究在可控的溫度維度中綻放新的可能。